Stage M2 – Modélisation à haute résolution de l’émission et du transport régional du radon vers l’observatoire atmosphérique P2OA du Pic du Midi

La concentration (activité volumique) en radon atmosphérique est mesurée en continu au Pic du Midi depuis 2017. Cette mesure, complémentaire de celles en gaz à effet de serre (GES : CO2 et CH4, principalement) et autres polluants gazeux et particulaires, livre une information contextuelle pertinente sur l’origine et l’historique des masses d’air échantillonnées sur le site.

La mesure du radon est notamment utilisée dans des méthodes d’inversion de sources – c’est à dire de reconstitution de cartes d’émissions de GES à partir de mesures in situ réalisées sur un réseau de stations. Il existe en Europe le réseau ICOS, dont le Pic du Midi fait partie. Ce réseau de surveillance des GES est un outil essentiel pour l’étude du changement climatique et la définition des politiques européennes de réduction des émissions de GES. Le radon n’est pas lui-même un GES, mais cette mesure connexe fait partie intégrante du cahier des charges des stations ICOS.

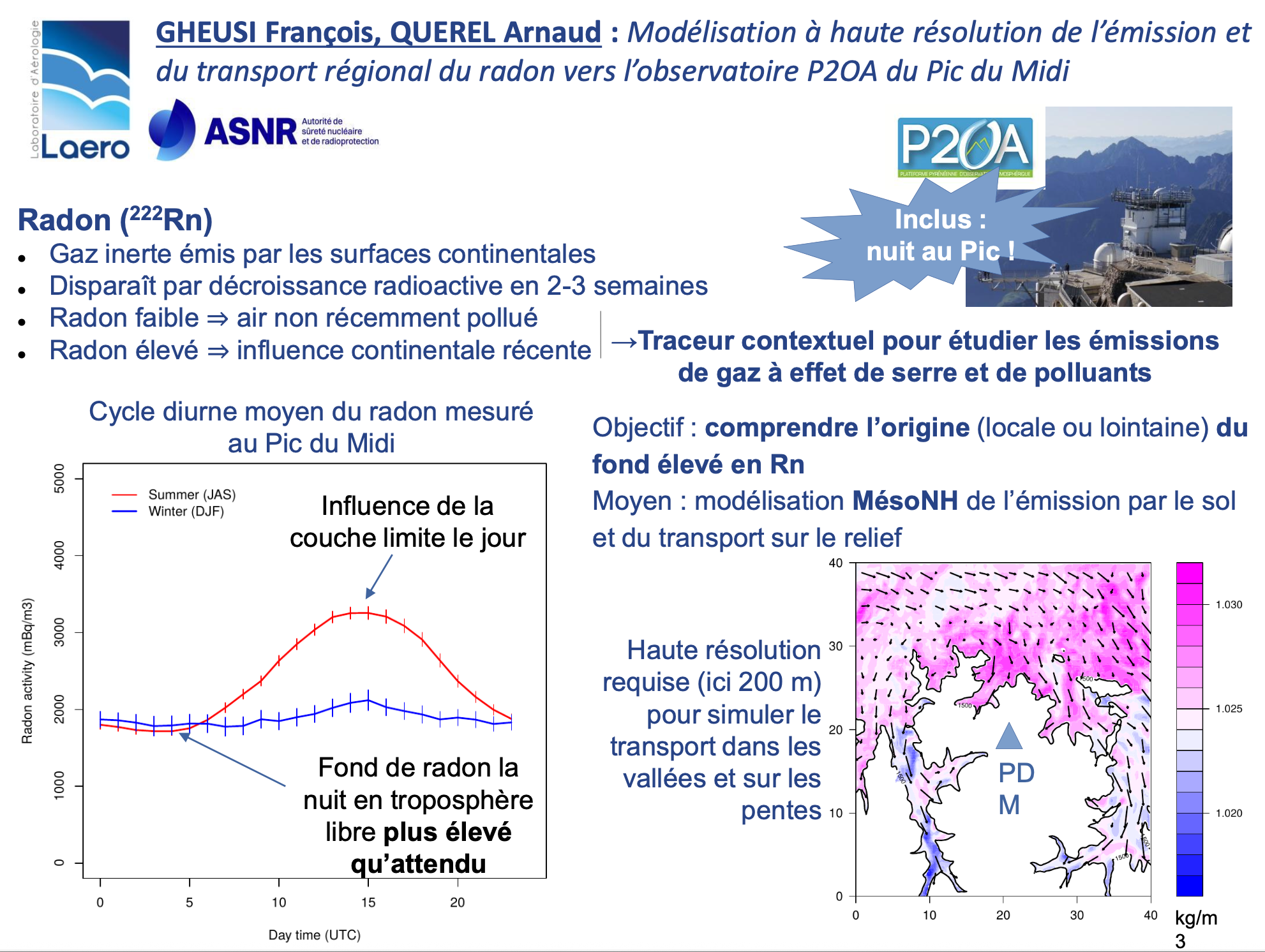

Le radon est un gaz radioactif émis naturellement par les surfaces continentales, mais quasiment pas par les océans. Comme c’est un gaz noble sans réactivité chimique, sa disparition est uniquement due à la décroissance radioactive, caractérisée par une demi-vie de 3,8 jours (pour le radon 222, isotope le plus abondant). Par conséquent, si une masse d’air est pauvre en radon, c’est qu’elle n’aura plus été, depuis plusieurs semaines au moins, en contact avec une surface continentale, et donc n’aura été influencée par aucune émission polluante récente. La pollution éventuellement mesurée y résulterait donc d’un transport intercontinental, ou bien serait représentative du fond troposphérique.

Des modèles numériques d’émission par les sols et de transport atmosphérique existent, tel le modèle LDX de l’IRSN, et permettent de mieux comprendre la concentration en radon atmosphérique mesurée sur un site, avec un réalisme intéressant pour les zones de plaine. Toutefois, les résolutions spatiales utilisées sont insuffisantes pour simuler les transports à petite échelle, très actifs en zone de montagne. La comparaison entre observation et modèle s’avère ainsi beaucoup plus problématique autour du Pic du Midi (2877 m). On y mesure couramment des activités volumiques de 1 à 2 Bq/m³, qui sont bien au-dessus de celles attendues dans la troposphère libre, et celles simulées par LDX.

L’objet de cette étude sera de comprendre l’origine, très locale (Pyrénées) ou alors plus large à l’échelle régionale (péninsule ibérique), de ce niveau de fond élevé, à l’aide de simulations numériques à très haute résolution (jusqu’à 200 m) autour du Pic du Midi avec le modèle Méso-NH. De telles résolutions sont en effet nécessaires pour reproduire de façon réaliste les circulations d’air à l’échelle des pentes et des vallées. Le stage visera dans un premier temps à mettre en œuvre au sein de Méso-NH un cadastre d’émission de radon par le sol, et un terme de décroissance radioactive au cours du transport. Puis cette configuration du modèle sera utilisée pour étudier et caractériser l’influence propre des sols dans un rayon plus ou moins grand autour du Pic du Midi, sur les niveaux de concentration rencontrés sur le site.

Responsables du stage : François Gheusi (05.61.33.27.61) et Arnaud Querel (arnaud.querel@asnr.fr)