- Cet évènement est passé.

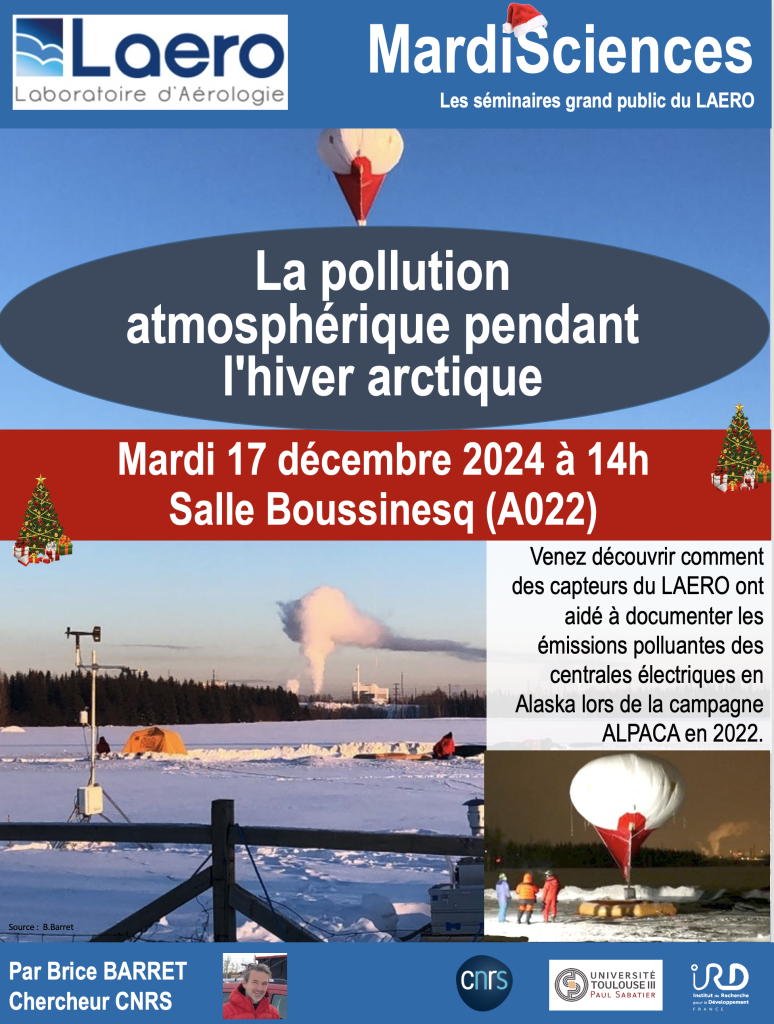

MardiSciences : la pollution atmosphérique pendant l’hiver Arctique

17 décembre 2024 @ 14h00 – 15h00 CET

En arctique, la pollution atmosphérique, causée par l’activité humaine locale et accentuée par les conditions météorologiques, déteriore la qualité de l’air dans des villes comme Fairbanks en Alaska. Lors de la campagne ALPACA (2022), les instruments MICROMEGAS développés au LAERO, ont contribué à cartographier la pollution et à documenter les panaches d’altitude émis par les centrales électriques de cette ville. Nous montrerons comment ces données ont permis d’identifier les sources de pollution et d’évaluer leur impact.

Séminaire de Brice Barret (LAERO)

L’atmosphère arctique est impactée par une pollution particulaire importante dénommée “Arctic Haze”. De nombreuses études ont attribué cette brume arctique au transport de polluants depuis les régions tempérées asiatiques et européennes. Néanmoins depuis plusieurs décennies, la région arctique est marquée par une anthropisation accrue liée entre autre aux exploitations minières et pétrolières. Le réchauffement climatique 4 fois plus rapide en arctique qu’en moyenne globale est en partie responsable de ce développement.

De nombreuses études ont en particulier montré que les sources locales de pollution ont un impact important sur la qualité de l’air des villes situées à haute latitude. La ville de Fairbanks au centre de l’Alaska est par exemple parmi les plus polluées des USA en hiver. Fairbanks est impactée par des émissions par les centrales électriques au fuel ou au charbon, le transport routier et le chauffage individuel au bois, au charbon ou au diesel. En outre, en hiver, les émissions sont d’autant plus fortes que les températures baissent (pouvant atteindre les -40°C).

Mais c’est la topographie de Fairbanks, située dans une vallée, et les fréquentes inversions de température dans la couche limite qui sont à l’origine de conditions météorologiques particulièrement stables qui emprisonnent la pollution près de la surface et qui conduisent à la détérioration de la qualité de l’air. Cependant, il reste de nombreuses incertitudes concernant les sources de pollution et les processus de formation d’aérosols secondaires dans des conditions hivernales froides et sombres.

La campagne ALPACA (Alaskan Layered Pollution and Chemical Analysis) a eu lieu en Janvier-Février 2022 pour collecter des données sur la composition atmosphérique et la météorologie et tenter de répondre à ces questions. Les instruments MICROMEGAS, développés au LAERO à partir de capteurs électrochimiques miniatures à bas cout ont été déployés à cette occasion pour documenter la variabilité spatio temporelle de polluants gazeux (CO/NO/NO2 et O3). Les instruments ont été embarqués en voiture pour cartographier la pollution dans la ville et sur les collines environnantes alors que des vols à bord du ballon plafonnant ou Helikite de l’EPFL ont permis de profiler la pollution dans la couche limite. Ces instruments ont aussi effectué des séjours de plusieurs jours au site instrumenté ALPACA du centre ville, équipé d’analyseurs de référence pour leur calibration et leur validation. Lorsque les conditions météorologiques étaient favorables les vols du ballon ont échantillonné des panaches de pollution des cheminées des centrales électriques piégés dans des couches d’inversion d’altitude. Grâce a la précision accrue des données MICROMEGAS calibrées, l’analyse des relations entre les différents polluants au sein des panaches a permis d’identifier leur origine et d’évaluer les simulations d’un modèle numérique lagrangien mis en œuvre pour quantifier l’impact des centrales sur la qualité de l’air en surface.

Pour en savoir plus :

- Simpson et al. 2024, Overview of the Alaskan Layered Pollution and Chemical Analysis (ALPACA) Field Experiment. ACS EST Air 2024, 1, 3, 200–222. doi 10.1021/acsestair.3c00076

Conçu pour être accessible à tous (administratifs, techniciens, chercheurs), le cycle de séminaires trimestriel MardiSciences propose de découvrir un sujet de recherche ou d’actualité lié au laboratoire avec ses enjeux et son contexte sur un format de 30/40 minutes maximum. Au-delà d’un enrichissement personnel, ces rencontres offrent l’occasion d’échanger avec des collègues de manière simple et conviviale. Toute question, même naïve, est encouragée.