Meso-NH, qu’est ce que c’est ?

Méso-NH est le modèle atmosphérique de méso-échelle non-hydrostatique de la communauté française de recherche.

Il permet l’étude des aérosols, des nuages, des précipitations, du rayonnement, de la chimie et des éclairs dans des phénomènes météorologiques aussi divers que les tempêtes, les cyclones ou le brouillard. Il est aussi développé pour étudier les interactions entre la surface et l’atmosphère et les impacts aux changements environnementaux urbains, forestiers ou hydrologiques.

Objectifs

L’objectif principal du service « code communautaire Méso-NH » est de faciliter l’accès au modèle avec deux missions principales, la gestion évolutive du code et l’assistance aux équipes utilisatrices.

Qu’étudie-t-on ?

Le code Méso-NH permet de simuler une vaste gamme de phénomènes atmosphériques allant de l’échelle planétaire (quelques milliers de kilomètres) jusqu’à l’échelle des tourbillons (quelques mètres).

Comment ?

Méso-NH est un code très polyvalent qui dispose de capacités d’auto-imbrication lui permettant la descente d’échelle. Il est constitué de paramétrisations physico-chimiques avancées et peut être couplé avec des modèles de surface, d’éoliennes, de propagation de feux, de vagues et d’océan.

Au LAERO, Jean-Pierre Chaboureau est responsable du Service National d’Observation – Code Communautaire Meso-NH auprès de l’INSU, et les membres du SNO CC Meso-NH sont Thibaut Dauhut, Juan Escobar, Joris Pianezze et Philippe Wautelet. Le code Méso-NH est co-piloté par le CNRM et le LAERO.

Un peu d’histoire…

En 1993, des équipes de modélisation atmosphérique de méso-échelle du CNRM (Météo-France) et du Laboratoire d’Aérologie (UMR 5560) se sont regroupées au sein du projet MESO-NH visant à développer un nouveau code de modélisation météorologique intégrant les avancées scientifiques et techniques les plus récentes dans le domaine.

Dès 1998, le projet a atteint ses objectifs initiaux et a débouché sur un outil de recherche performant du niveau des meilleurs codes de la communauté internationale.

Aujourd’hui Meso-NH vient de fêter ses 30 ans, et il est utilisé par une large communauté (atmosphériciens, hydrologues,…) de près de 140 chercheurs rattachés à 20 équipes. Il a été parmi les premiers modèles à tourner sur le supercalculateur AdAstra en 2023.

Aspects techniques

Le code Meso-NH…

- intègre un système d’équations non hydrostatique, permettant de traiter avec le même outil une vaste gamme de phénomènes atmosphériques allant de la mésoéchelle alpha (quelques milliers de km) jusqu’à l’échelle des tourbillons (quelques m) ;

- est doté d’un jeu complet de paramétrisations physiques, particulièrement avancées pour la représentation des nuages et des précipitations ;

- est couplé au modèle de surface SURFEX qui permet de représenter les interactions entre la surface et l’atmosphère en considérant différents types de surface (végétation, ville, océan, lac) et donc de réaliser des études d’impacts aux changements environnementaux urbains, forestiers ou hydrologiques ;

- est couplé aux modèles d’océan CROCO, MAR3D, NEMO, Symphonie et au modèle de vague WW3 via OASIS-MCT ;

- est couplé aux codes de propagation de feux de forêt FOREFIRE et BLAZE ;

- dispose de capacités d’auto-imbrication lui permettant de traiter efficacement la descente d’échelle et les conditions aux limites ;

- est un code polyvalent, vectorisé, parallélisé (CPU/GPU), fonctionnant en mode 1D, 2D ou 3D, conçu pour traiter aussi bien des situations réelles que des cas académiques ;

- est couplé en ligne avec des modules de chimie en phase gazeuse et aqueuse et avec un module d’aérosols dont l’ensemble offre un cadre privilégié pour toute étude numérique de physico-chimie atmosphérique ;

- est doté d’opérateurs d’observation qui permettent de comparer directement les sorties du modèle avec des observations satellite, lidar, radar et GPS ;

- dispose d’un ensemble de diagnostics évolués pour l’étude des processus (bilans des termes des équations d’évolution des variables pronostiques, diagnostics LES, traceurs lagrangiens…)

- est librement distribué sous licence CeCILL-C depuis 2014.

Utilisations scientifiques

Le code est utilisé extensivement dans le cadre de campagnes d’observation (AEROCLO-sA, BLLAST, CADDIWA, CAFE-Brazil, EXAEDRE, EUREC4A, HyMeX, ICICLE, LANFEX, NAWDEX, ParisFog, Passy2015, StratoClim) et ses simulations comparées aux observations. Ces exercices servent autant à la compréhension des processus physiques, chimiques et électriques qu’à l’évaluation du code et à la validation du développement de nouvelles paramétrisations. Le code sert aussi à fournir des prévisions en aide au plan de vol des avions (AEROCLO-sA, CADDIWA, CAFE-Brazil, EXAEDRE, PANAME).

References

Contact au LAERO : Jean-Pierre Chaboureau

Pages Profils Meso-NH

CHABOUREAU Jean-Pierre

Physicien des observatoires , Observatoire Midi-Pyrénées

DAUHUT Thibaut

Researcher , CNAP Associate Physicist on Atmospheric Convection

ESCOBAR Juan

PIANEZZE Joris

CNRS Research Engineer , Scientific computing expert

WAUTELET Philippe

IR CNRS

News MESO-NH

Les vagues et leur(s) couplage(s) : 1/2 journée thématique

Une demi-journée thématique sur les vagues et leur(s) couplage(s) a été organisée à l’OMP par J. Pianezze du LAERO.

Journée de restitution des Grands Défis AdAstra

Joris Pianezze et Thibaut Dauhut du LAERO ont montré au CINES à Montpellier comment Meso-NH tourne trop bien sur le supercalculateur AdAstra.

Simulations Meso-NH accélérées GPU sur AdAstra

Les chercheurs du LAERO ont réussi le portage du modèle Meso-NH sur les accélérateurs AMD Instinct du tout nouveau supercalculateur AdAstra.

Meso-NH fête ses 30 ans

En 2023, la douzième réunion des utilisateurs de Meso-NH a marqué le 30e anniversaire de l’existence du modèle.

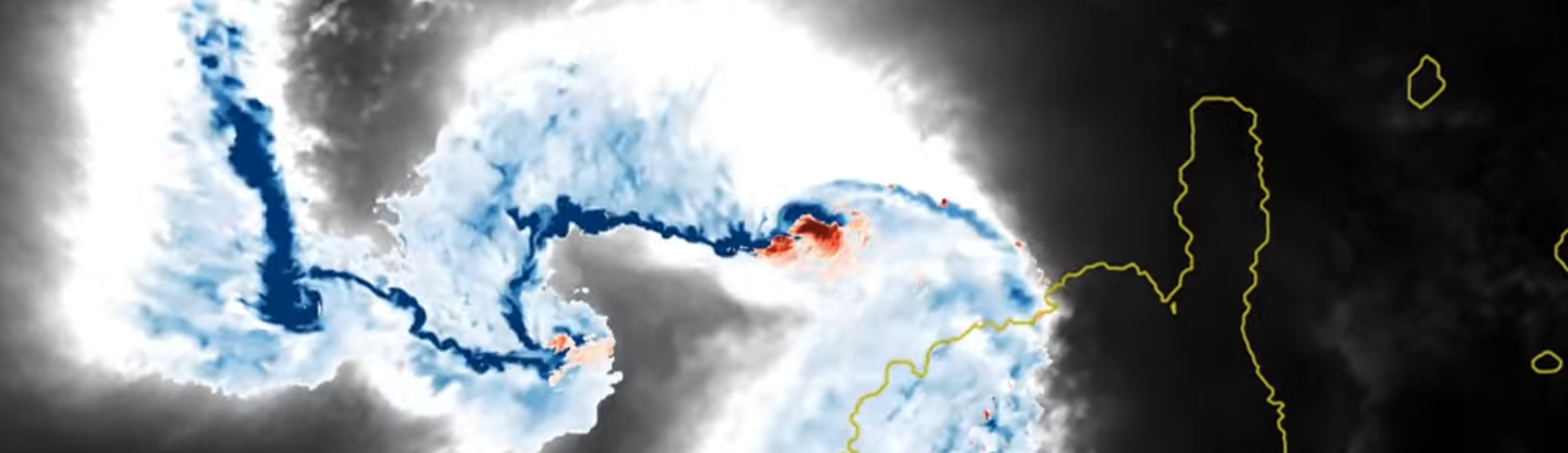

Les deux gigantesques ascendances d’Hector the Convector

La convection profonde associée aux orages tropicaux peut conduire à injecter dans la basse stratosphère de la vapeur d’eau, des aérosols et des polluants qui se trouvaient auparavant dans les […]

Hector the convector hydrate la stratosphère

Une équipe du Laboratoire d’aérologie (LA/OMP, CNRS / UPS) vient de réaliser avec le modèle météorologique communautaire français Méso-NH, une série de simulations à différentes résolutions spatiales de l’orage Hector […]