L’atmosphère au coucher du soleil

Entre le 14 juin et le 8 juillet 2011 la campagne de mesures BLLAST (Boundary Layer Late Afternoon and Sunset Turbulence) s’est déroulée au Centre de Recherches Atmosphériques de Lannemezan (site instrumenté bigourdan de l’Observatoire Midi-Pyrénées), menée par le Laboratoire d’Aérologie en partenariat avec Météo-France et une vingtaine d’autres laboratoires européens et américains.

Cette campagne de mesures intensive a permis d’observer les premiers kilomètres de l’atmosphère pour mieux comprendre les mouvements qui l’agitent en fin de journée et mieux les représenter dans les modèles. La phase de transition entre le jour et la nuit est encore mal comprise par les scientifiques. Pourtant, elle joue un rôle important en météorologie et conditionne le transport et la diffusion de la vapeur d’eau et des composés en traces, comme les polluants et les aérosols.

Le comportement des masses d’air dans les premiers kilomètres de l’atmosphère varie au long du cycle diurne. En pleine journée, le sol chauffé par le soleil transmet une partie de cette chaleur à l’air qui se trouve à son contact. L’air réchauffé a alors tendance à s’élever, comme l’eau dans une casserole portée sur le feu, et des tourbillons apparaissent. Lorsque le soleil se couche, certaines surfaces, qui ont emmagasiné de la chaleur pendant la journée, continuent à réchauffer l’air alors que d’autres cessent déjà. Les tourbillons apparus dans la journée se déforment alors selon des mécanismes complexes avant de disparaître : au milieu de la nuit, le refroidissement en surface et les vents seuls façonnent la couche basse de l’atmosphère.

Comment les tourbillons évoluent-ils en fin d’après-midi ?

Quel impact sur le transport de la vapeur d’eau et des aérosols ?

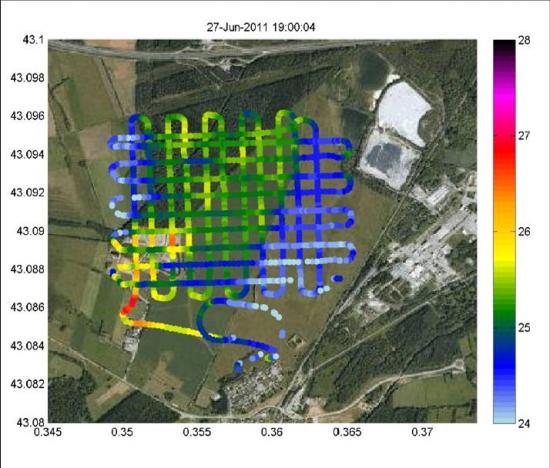

Température du sol observée par le drone SUMO (un petit avion de 600 g) lors d’une exploration horizontale à 60 m du sol, au-dessus de surfaces variées (de gauche à droite: forêt, maïs, lande).

La campagne BLLAST a mis en œuvre des dizaines de systèmes d’observation complémentaires pour répondre à ces questions et produire la description la plus complète possible des premiers kilomètres de l’atmosphère. Durant 3 semaines ballons captifs, ballons sondes, radars, drones et avions ont quadrillé les airs sur un rayon de 20 kilomètres et jusqu’à 4 kilomètres d’altitude.

Tout au long de la campagne, les capteurs installés sur des mâts et les ballons captifs attachés au sol ont mesuré les caractéristiques de la surface et de la première couche d’air à son contact. Plusieurs surfaces de couverts différents (prairies, landes, maïs, blé, forêt) ont été ainsi instrumentées, et les mesures collectées ont permis notamment d’observer la décroissance de l’intensité de la turbulence dans les premiers mètres en fonction du couvert végétal.

Pour la première fois, des drones instrumentés (notamment MASC de l’Université de Tübingen, M2AV de l’Université de Braunschweig et SUMO de

Température du sol observée par le drone SUMO (un petit avion de 600 g) lors d’une exploration horizontale à 60 m du sol, au-dessus de surfaces variées (de gauche à droite: forêt, maïs, lande).

l’université de Bergen), combinés à des avions de recherche (Piper Aztec français de l’unité Safire et Sky Arrow italien de l’Ibimet), ont été utilisés pour étudier l’atmosphère. Drones et avions ont exploré les airs entre 30 mètres et 4 kilomètres et mesuré la température, l’humidité et le vent à la résolution très fine de quelques mètres pendant toute la durée des vols. Ils ont permis d’observer directement et plus finement la décroissance de l’intensité de la turbulence dans les premiers kilomètres de l’atmosphère.

Météo-France a par ailleurs spécialement développé une nouvelle sonde sous ballon captif pour mesurer la turbulence, et adapté certains de ses ballons sondes aux besoins de cette campagne. Les ballons d’ordinaire conçus pour éclater à une vingtaine de kilomètres d’altitude ont été modifiés pour éclater à plus faible distance du sol, permettant la récupération des sondes (protégées par une structure spécialement conçue pour cela) et leur réutilisation pour une fréquence de mesures intensifiée. Ils ont ainsi permis d’observer de façon très fine l’évolution de la structure verticale des basses couches sans gaspillage de sondes (Figure 3).

D’autres instruments ont également été mis à contribution dans l’acquisition des données, comme des profileurs de vents, des lidars, et des sodars. Tous ces instruments sont des moyens de télédétection qui permettent de mesurer le vent à distance, de façon continue, à partir de l’émission et réception d’une onde électromagnétique (profileur), sonore (sodar) ou optique (lidar) et de sa rétrodiffusion par l’atmosphère.

Visionner la vidéo de la campagne

Pour en savoir plusVers le site web de BLLAST http://bllast.sedoo.fr/ |

ContactsMarie Lothon , Laboratoire d’Aérologie , marie.lothonSPAMFILTER@aero.obs-mip.fr Fabienne Lohou, Laboratoire d’Aérologie, lohf@aero.obs-mip.fr |