Des éclairs responsables d’une « rivière d’ozone » entre l’Afrique et l’Inde

Une équipe de chercheurs du Laboratoire d’aérologie (LA – CNRS / Université Toulouse III – Paul Sabatier) et du Laboratoire de l’atmosphère et des cyclones (LaCY – CNRS / Météo France) a mis en évidence un transport important d’ozone (O3) dans la haute troposphère entre l’Afrique et l’Inde grâce aux données du sondeur spatial IASI. L’origine de fortes valeurs d’O3 dans cette région était jusqu’à aujourd’hui attribuée à des injections de masses d’air stratosphériques. Mais cette nouvelle étude a mis en évidence le rôle prépondérant des éclairs issus de la forte activité orageuse en Afrique centrale sur les concentrations d’ozone.

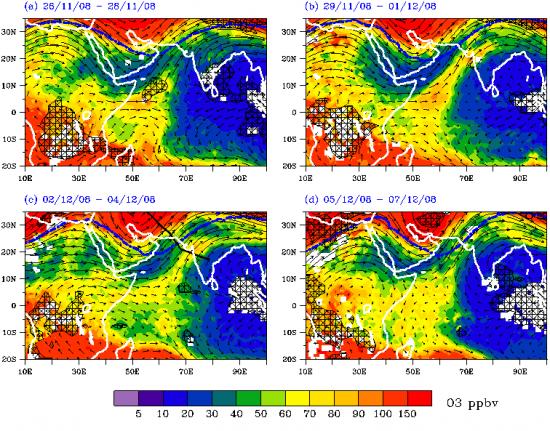

Un important transport d’ozone (polluant et gaz à effet de serre majeur) depuis l’Afrique de l’Est vers le nord de l’Inde a été détecté avec le sondeur spatial IASI dans la haute troposphère durant l’automne 2008. C’est la première fois que des mesures spatiales ont permis le suivi d’un évènement de ce type avec une résolution journalière. Pour corroborer la présence de ce phénomène, les chercheurs ont bénéficié des données aéroportées du programme MOZAIC-IAGOS provenant d’avions de ligne effectuant la liaison Hyderabad-Francfort. Ces données précises confirment le passage de la « rivière d’ozone » au-dessus de la côte nord-ouest de l’Inde. Les concentrations à l’intérieur de la « rivière » sont deux fois supérieures à la normale.

De si fortes concentrations d’ozone dans la haute troposphère (entre 8 et 15 kilomètres) de la région du nord de l’océan Indien sont habituellement attribuées à des injections de masses d’air riche en O3 depuis la stratosphère (située au-dessus de la troposphère). Mais dans leur étude, les chercheurs du Laboratoire d’aérologie et du LaCY ont démontré que l’origine de la « rivière d’ozone » dans cette région n’était pas due à ce phénomène.

Afin de déterminer l’origine de ces fortes concentrations d’O3 et de comprendre les mécanismes responsables de leur transport de l’Afrique centrale au nord de l’Inde, ils ont utilisé le modèle Méso-NH couplant chimie atmosphérique et météorologie à haute résolution sur des domaines géographiques limités. Ces simulations ont permis de suivre les oxydes d’azote (NOx), polluants primaires émis par de nombreux processus tels que les feux de forêt, la combustion d’énergie fossile ainsi que les éclairs et qui sont responsables de la formation de l’O3 (polluant secondaire) dans la troposphère.

Les résultats ont montré que la principale source conduisant à la formation de la «rivière d’ozone» est l’émission des oxydes d’azote par les éclairs produit par les orages qui ont lieu au-dessus de l’Afrique centrale pendant la saison des pluies.

Cette étude remet donc en question les études antérieures qui mettaient en avant les injections de masses d’air stratosphériques comme la source principale des pics d’ozone observés dans la haute troposphère au-dessus de la partie nord de l’océan Indien.

Suivi des concentrations d’ozone par le sondeur spatial IASI dans la haute troposphère (environ 12 km) pour les périodes (a) 26-28 Nov. (b) 29 Nov.-01 Dec. (c) 02-04 Dec. 2008. Les vents horizontaux (flèches noires) montrent la formation d’un « jet » qui prend naissance à l’équateur et dont la branche nord-est sur la mer d’Arabie coïncide avec la « rivière d’ozone ».

Bibliographie

F. Tocquer et al., 2015: An upper tropospheric « ozone river » from Africa to India during 2008 Asian post-monsoon season. Tellus-B 11/03/15

Contacts

Chercheur l Brice Barret l T 05 61 33 27 23 l brice.barretSPAMFILTER@aero.obs-mip.fr

Presse CNRS l Alexandre Papin l T 05 61 33 60 14 l alexandre.papinSPAMFILTER@dr14.cnrs.fr